新闻

空运价格-机场旧航站楼再利用模式研究

空运新闻 | 2020-03-11 14:33随着我国航空运输需求的不断扩大,现有机场航站区土地资源相对紧缺,为提升机场设施容量,合理规划再利用闲置的旧航站楼已是大势所趋。据此,本文通过借鉴和总结国内外经典的航站楼改造再利用应用实例,基于保护与再利用原则提出具有普适性的旧机场航站楼再利用模式。

1我国机场航站楼发展演进历程的阶段划分

自1921年北洋政府航空署在上海虹桥机场新建第一代航空站以来,我国民用机场航站楼建设时至今日已历时近百年,其发展历程根据航站楼的建筑特征及演进规律可分为近代时期、计划经济时期、改革开放初期以及当代四个阶段。本文主要研究建国初期到20世纪90年代的建筑功能完好、保存良好的闲置航站楼,或者使用功能或性质发生改变的旧航站楼。

1.1第一代航站楼(20世纪20年代末到40年代末)

近代机场的航站楼建筑虽然规模偏小、功能简单,但普遍遵循欧美国家的机场航站楼设计理念。这时期保留至今的航站楼已是非常罕见,仅有的航站楼遗存也因所在机场的废弃而不再具备航空建筑功能性质。如1947年国民政府交通部民航局兴建的上海龙华机场和广州白云机场两座航站大厦是民国时期标志性的机场建筑,达到了当时远东地区机场建筑的一流水平。目前上海龙华机场航站大厦拟改造为徐汇区图书馆(图1),而广州白云机场航空大厦已改造为南航文化传媒公司办公楼(图2)。

图1上海龙华机场航站大厦的现状和过去

图2广州白云机场航站大厦的现状和过去

1.2第二代航站楼(20世纪50年代末期到70年代末期)

计划经济时期的航空运输业发展规模有限,航站楼多为航站功能、航管功能及办公功能相结合的航站综合楼,机场指挥塔台置于航站楼顶层的中央或一侧,建筑规模较小,基本都在几千平米左右;航站楼概念设计简单,早期多为简单式布局形式;流线设计也十分简洁明了,普遍采用无登机廊桥、旅客步行上下飞机的一层式流程。

表1我国第二代航站楼主要代表作品概况

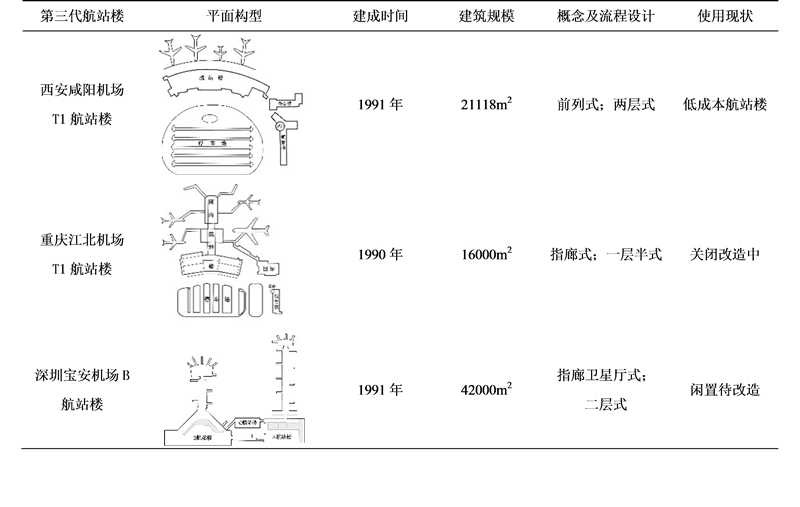

1.3第三代航站楼(20世纪80年代初到90年代末)

改革开放以后,我国航空运输规模和机场建筑技术得到前所未有的发展,这时期以法国巴黎机场集团公司主持三亚机场航站楼设计方案为发端的国外机场设计专业机构的进入使得我国航站楼设计水平显著提升。航站楼建筑规模快速增长可达到数万平方米,建筑形式也不再单一,风格更加多样化,主体建筑结构多采用框架结构,大面积玻璃幕墙和大跨度屋盖结构的使用大大提升了航站楼大厅空间的采光效果和空间感受[1]。航站楼平面功能逐渐完善,指廊式、卫星式、单元式等新颖的航站楼概念设计形式不断涌现,竖向流线设计普遍采用进出港分层的一层半式或两层式,机场指挥塔台及其航管楼则逐步从航站楼独立出来。

表2我国第三代航站楼主要代表作品概况

1.4第四代航站楼(20世纪90年代末至当代)

在国内自主设计机构和国外合作设计机构的共同促进下,这一时期的航站楼建筑在经历了机场建设高峰之后逐渐成熟。航站楼建筑更为注重航站区内与地面交通中心的统筹规划,平面功能布局完善,大型航站楼建筑规模进一步增大至数十万平方米;建筑形式丰富多样,地域特色和航空特征兼备。整个航站楼屋盖采用空间桁架、网架等大跨度空间结构,结合大面积玻璃幕墙的使用使得航站楼更加流畅、通透,大大提升航站楼室内空间品质[1]。大型航站楼概念设计逐渐为前列式、指廊式、单元式或卫星式的组合形式;流程设计则以两层式航站楼为主,国际旅客和国内旅客流程普遍分层布置。时至今日,改革开放初期以前的航站楼由于建设年限较久,建设标准较低,设施设备老化,且建筑规模与使用空间普遍偏小,另外安全运行冗余度低,运营成本也高。这些航站楼在概念设计、流程布局、建筑规模、设施设备、运行安全、运营成本等方面与当代航站楼不匹配不兼容的问题日益突出,旧航站楼亟需改造升级亦或是功能转换。

2旧机场航站楼的再利用原则

2.1老航站区与机场总体规划整体融合

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

| 千航国际 |

| 国际空运 |

| 国际海运 |

| 国际快递 |

| 跨境铁路 |

| 多式联运 |